Meine schlimmste Befürchtung trat nicht ein. Die 30-stündige Fährfahrt auf die Färöer-Inseln war harmlos. Aber es hätte auch anders kommen können – ein wilder Wellenritt voller Übelkeit. „The Land of Maybe“ erreichten wir im Nebel. Wie auch sonst, alles andere hätte uns überrascht. Verregnet war das Olavsfest, der Nationalfeiertag. Jedoch erhellten Menschen in bunten Trachten an allen Ecken das triste Wetter und bescherten uns einen schönen Einstieg in dieses Land. Vor Regen geschützt aßen wir Fish’n Chips, im Hintergrund spielte eine Blaskapelle. Nach einer ersten Wanderung von der Hauptstadt Tórshavn hinüber zum alten Bischofssitz in Kirkjubøur, bei der es trocken war und uns die gerade einmal zweistelligen Temperaturen gar nicht so kalt erschienen, fuhren wir mit dem Auto über Brücken und durch Tunnel zu den Nordinseln, wo wir uns auf dem Klaksvíker Zeltplatz – direkt hinter dem Kindergarten – für ein paar Tage häuslich einrichteten.

Wie grüne Haifischflossen recken sich die Inseln aus dem Meer empor. An ihren äußersten Kanten säumen schmale Straßen die Eilande und führen zu entlegenen Dörfern, die oftmals nur aus einer Handvoll Häusern bestehen, die verwittert dem launischen Wetter trotzen. Der Weg nach Viđareiđi, der nördlichsten Siedlung auf den Schafsinseln, führte durch düstere, einspurige Tunnel, hinter denen wir immer froh waren, wieder Licht zu erblicken. Doch leider blieb uns der Aufstieg zum gut 750 m hohen Kap Enniberg, der Nordspitze Viđoys, von tiefhängenden Wolken verwehrt. Die Sonne blinzelte hervor, Berge verhüllten sich wieder, es regnete. Nirgends habe ich bisher so rasche Wetterwechsel erlebt.

Auf Fugloy warfen wir nur einen Blick, Kunoy war uns einen kurzen Abstecher wert. Dann nahmen wir die kleine Fähre hinüber nach Kalsoy, dieser lang gestreckten Insel, die aufgrund ihrer Form und gleich fünf Tunneln angeblich scherzhaft Blöckflöte genannt wird. Gut, sie stieß keine Töne aus, dafür machten wir einen Spaziergang von Trøllanes zur Landspitze Kallur, von der wir trotz mäßigem Wetter bis zu den Steintrollen Risin und Kellingin blicken konnten. Auf der Nachbarinsel Kunoy markiert der fast lotrecht ins Meer stürzende Kunoyarnakkur mit seinen 818 Metern die höchste Klippe Europas. Beeindruckt von all der Schroffheit stiefelten wir über unwegsame Schafspfade retour und verließen anderntags die Nordinseln, um Esturoy zu erkunden.

Campingplätze sind rar auf den Färöern-Inseln. Nicht lohnend, bei einem so geringen Touristenaufkommen. Die meisten sind Durchreisende auf dem Weg nach oder von Island, die nur einen zweitägigen Stopp einlegen. Wer länger bleibt, erntet fragende Blicke der Einheimischen. Als würden sie selbst nicht verstehen, was man hier zu suchen hat. In Elduvík schließlich fanden wir einen weiteren Platz zum Verweilen. Fast ein Idyll, wenn wenig reicht. Das Zelten dort war umsonst. Dafür gab es kein heißes Wasser. Und auch keine Dusche. Nur das Dorf-Klo. Hoch über der Brandung liefen wir am Funningsfjørđur entlang hinüber nach Oyndarfjørđur und zurück. Voller Freude, in dieser einmaligen, abgeschiedenen Landschaft unterwegs zu sein.

Dann lockte Gjógv, ein weiteres Örtchen, in dem sich kleine Häuser dicht aneinander drängen. Hauptattraktion des Dorfes ist eine Kluft, eine Art natürlicher Hafen, in der Boote geschützt vor den chaotischen Wellen eines tosenden Meeres anlanden und per Seilwinde auf eine Rampe gezogen werden können. Wir drehten eine Runde, sahen Seevögel und verzogen uns vor dem aufkommenden Nieselregen ins Hotel Gjáargarđur, wo der Kaffee den Charme einer Drückekanne geschmacklich auf unsere Gaumen zauberte. Dafür riss es am nächsten Tag komplett auf und ich nutzte sogleich die Gelegenheit, allein den Gipfel des Slættaratindur, des höchsten Berges auf den Färöern, zu erklimmen. Vom Pass Eiđisskarđ kein großer Akt – in einer Stunde war ich oben und hatte das halbe Archipel zu Füßen. Weit reichte mein Blick über all die grünen Zacken, Hänge, Täler und all die blauen Fjorde.

Wind und Wetter sind die bestimmenden Faktoren, nach denen sich alles richtet. Vielleicht fährt morgen die Fähre, vielleicht klappt dann eine weitere Wanderung. Vielleicht stürmt und regnet es aber auch oder es ist bis auf Meereshöhe nebelverhangen. „Kanska“ – Vielleicht, wie die Färinger zu sagen pflegen … Unser nächster Stopp war die Insel Vágar, wo wir den alten Weg nach Gásadalur nahmen und genauso über die Berge kraxelten, wie es bis vor wenigen Jahren noch dreimal in der Woche der Postbote getan hat. Erst 2006 wurde die Häuseransammlung als letzte auf den Färöern durch einen Tunnel ans Straßennetz angebunden.

Am folgenden Tag setzten wir mit einem kleinen Schiff von Sørvágur nach Mykines über. Und auf der Fährfahrt zu dieser westlichsten Insel der Färöer passierte es: Mir wurde kotzübel. Nach einer knappen Stunde Überfahrt war ich froh, als wir endlich angekommen waren auf dieser autofreien Insel. Noch beklommen stieg auch ich die unzähligen Treppenstufen vom Anleger empor ins winzige Dorf und zu unserer Herberge. Als sich mein Magen wieder beruhigt hatte, erkundeten wir an zwei Tagen die Gegend und waren uns rasch einig: Der schönste Fleck bisher. Über Mykineshólmur schwirrten die Papageitaucher umher wie die Mücken in der Abendsonne. Inmitten der Vögel zu stehen, kaum mehr als einen ausgestreckten Arm entfernt, über Klippen und am Leuchtturm, war faszinierend. Selma lief weite Teile selbst, fast unermüdlich, und freute sich über jedes neue Schaf. An den Nachmittagen schlemmten wir vor dem Kristianshús Waffeln und Eis – wenn die Sonne schien, wurde es richtig warm. Auch den Berg Knúkur bestiegen wir und verließen die Insel, kurz bevor sich die drolligen Papageitaucher Mitte August aufmachten auf ihre lange Reise in den Süden.

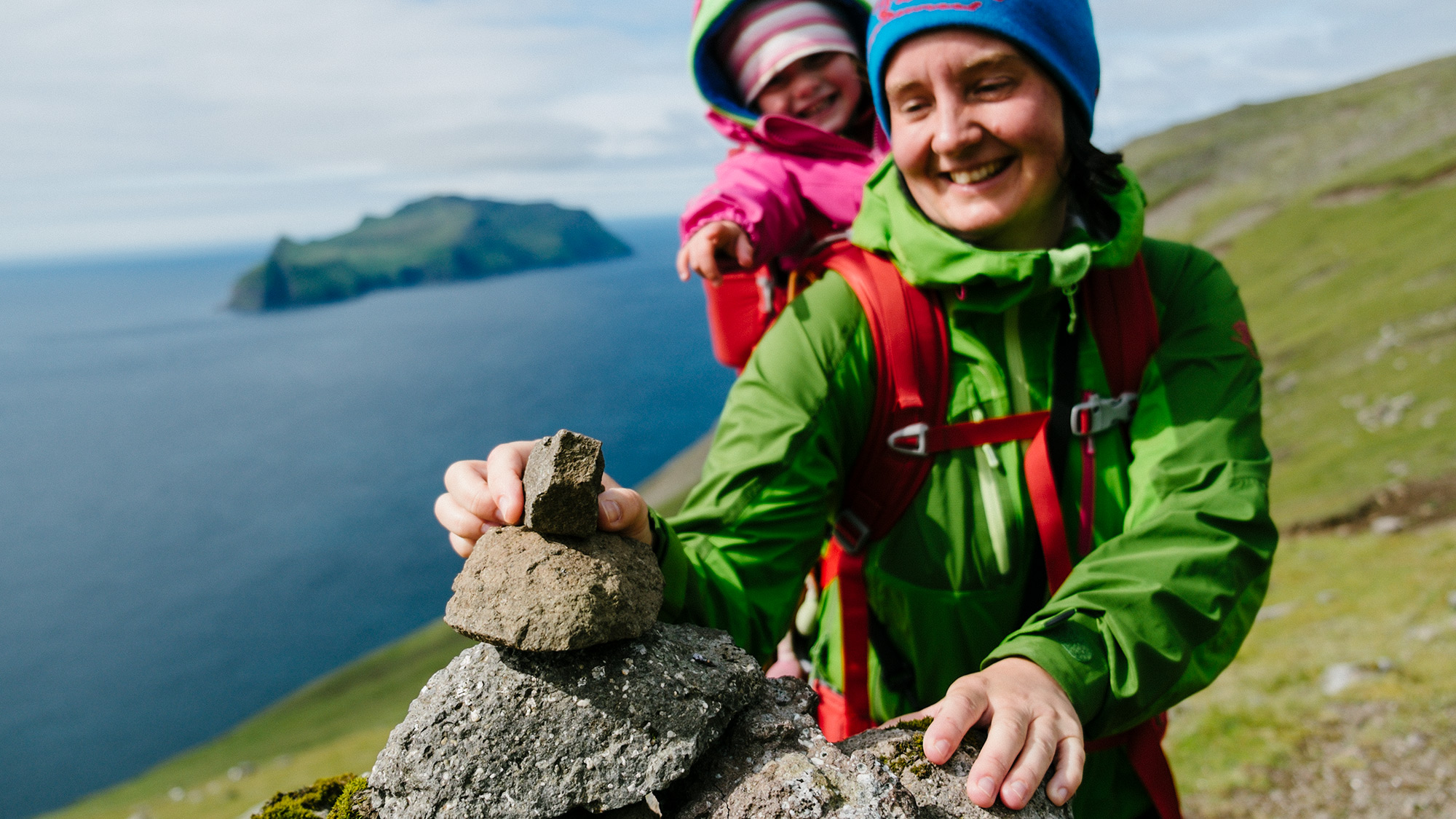

Zurück auf Vágar wanderten wir noch zum Wasserfall Bøsdalsfossur, der sich von dem See mit zwei Namen 50 m senkrecht ins Meer stürzt. Je nachdem, wen man fragt, heißt der größte See der Färöer entweder Sørvágsvatn oder Leitisvatn. Aber egal. Durch den Mauttunnel unter dem Vestmannasund ging es zurück auf die Hauptinsel Streymoy, auf der wir uns mal wieder in Tórshavn gemütlich einrichteten. Von dort brachen wir auf nach Saksun und wanderten am Pollurin um die sandige Lagune, bevor uns die Flut vom Atlantik den Rückweg zu versperren drohte. Wolken und Nässe hingen mal wieder tief zwischen den engstehenden Bergen. Kälte kroch in uns, was uns aber nicht davon abhielt, mit Gummistiefeln im feuchten Sand zu stehen und Steine ins Wasser zu schmeißen. Selma war in all den Tagen kaum von einem See, einem Bach oder selbst nur einer Pfütze zu trennen, in die sie am liebsten immer wieder große Brocken werfen wollte … Und auch in Tjørnuvík sprangen Nina und Selma am Strand über Wellen, bis nicht nur die Hosenbeine klatschnass waren. Doch zum Glück gab es wie in jedem noch so kleinen Ort auch hier ein Toilettenhäuschen im Dorf, in dem wir Selma komplett umziehen und wieder in trockene Kleider stecken konnten. Über allem wachten in der Ferne Risin und Kelligin, die beiden Trolle, die einst von Island herkamen, das sich Sorgen um die kleinen Färöer machte, die einsam im Nordatlantik lagen, und sie nach Hause holen wollte. Dafür wurden die Trolle ausgesandt, doch es dauerte zu lange, alle 18 Inseln zu vertäuen, um sie übers Meer nach Island zu ziehen. Die Nacht war fortgeschritten, der Tag graute. Und als die ersten Sonnenstrahlen über den Horizont kamen, verwandelten sich beide Trolle augenblicklich zu Stein …

Uns blieb derlei erspart und so nahmen wir auch noch die Fähre Smyril zur südlichsten Insel der Färöer, Suđuroy. Touristisch noch abgelegener als alle anderen Orte, fanden wir keinen Fleck, um unser Zelt aufschlagen zu können. Wildes Campen ist nicht erlaubt und so verbrachten wir ein paar Nächte im Scouthouse von Tvøroyri, das einen etwas gespenstischen Eindruck vermittelte – kalt und modrig.

Sumba und der Leuchtturm am Akraberg, die Bergstraße und der Beinisvørđ, die Glyvrabergsgjógv und der Sandstrand bei Sandvík, schließlich ein Fernrohr mit Aussicht aufs Meer und der Kirkjuvatn bei Fámjin waren die Schlusspunkte unserer Reise, die uns ans Ende der Welt geführt hatte. In eine dramatische Insellandschaft, in der sich die Färinger zwischen Tradition und Moderne bewegen. Die bäuerliche Landarbeit wirkte oft wie ein Relikt längst vergangener Zeiten. Viel Handarbeit allerorts. Ganze Familien, die gemeinsam mühselig in kleinen Portionen Heu einfuhren. Traktoren sahen wir selten. Aber daneben gehen subventionierte Helikopterflüge von Insel zu Insel einher, nicht zu vergessen die millionenschweren Tunnelbauten. Vieles blieb uns verborgen und war schwer zu fassen. Es verlor sich im Nebel oder wir konnten oft nur staunen.

Aus dem Projekt und Fotobuch Mein Norden.

—

Dir gefällt mein Blog oder Du möchtest meine Arbeit unterstützen? Dann spendiere mir einen Kaffee :-)

Hallo Martin,

Deine Fotos von den Färöer gefallen mir wirklich gut. Diese satten Farben sind einfach toll. Sie passen perfekt zur Landschaft. Darf ich fragen, wie Du deine Bilder entwickelst? Verwendest Du da ein bestimmtes VSCO-Preset (falls ja, welches?) oder drehst Du selbst an den Reglern? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.

Viele Grüße

Alexander

Hallo Alexander,

schön, dass Dir die Bilder gefallen! Ja, ich habe hier ein VSCO-Preset genutzt. Und zwar das des Fuji 160C (bei den S/W-Bildern ist es der Kodak TRI-X 400 -) – allerdings schraube ich dann noch zusätzlich an den Reglern in der Grundeinstellungspalette von ACR.

Beste Grüße

Martin